李翊云的第二次丧子之痛,她不是唯一的“凶手”(图)

2024-02-26

该用什么身份来称呼她?我想了很久。

关于她有很多关键词,“北大本科”、“免疫医学博士”、“小说艺术硕士”、“普林斯顿教授/系主任”、“知名华裔女作家”、“美国艺术与科学院院士”、“麦克阿瑟天才奖得主”……哪一个都光芒万丈。

但面对两个儿子的相继轻生,她的身份,只是母亲李翊云。

2017年,李翊云接到了顶尖名校普林斯顿大学的聘书,全家从加州搬往新泽西州,新学期走马上任,新居也即将入住,一切都那么美好。

就在夫妻俩给新房子付下定金的4个小时后,她接到了16岁的大儿子文森特卧轨自杀身亡的噩耗。

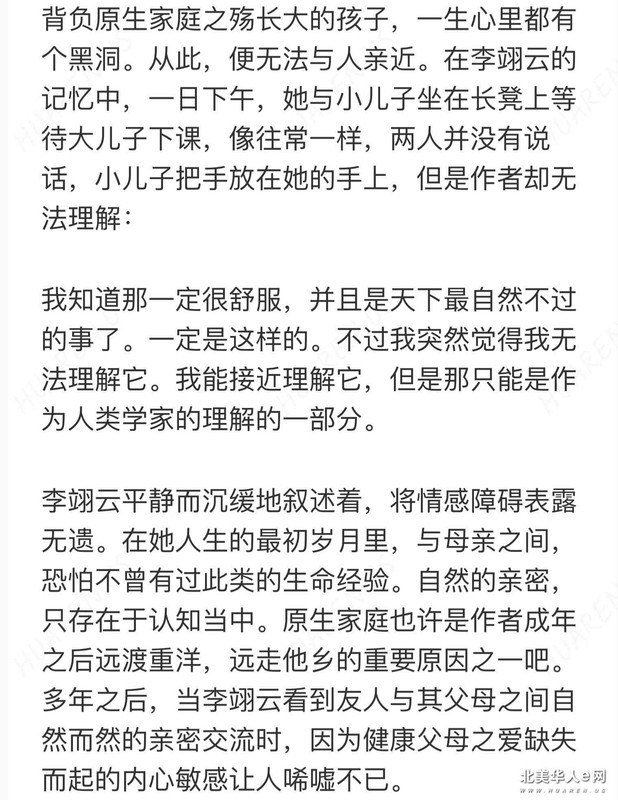

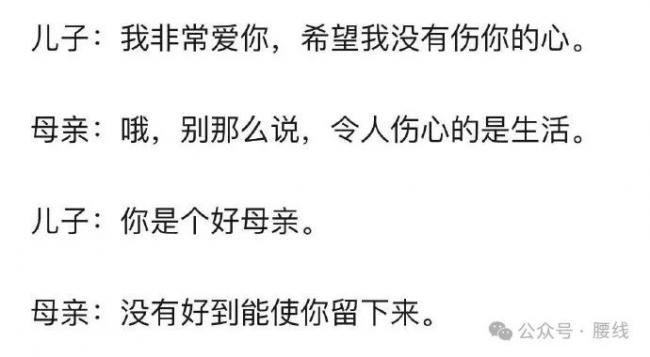

大儿子去世后,她写了一本书《Where Reasons End》,书中想象了一位悲伤的母亲和她死去的16岁儿子之间的对话。

去世的人是不会开口的,连李翊云自己也不知道,正准备考驾照的儿子为什么毫无征兆地结束生命。这些文字掩映下的温情脉脉,只是生者对自己内心的开解。

2024年新年伊始,她再次接到了诅咒一样的噩耗——19岁的小儿子詹姆斯,在普林斯顿大学附近的铁轨处被撞身亡。

学校委婉的公告中,没有写詹姆斯轻生的细节。但是大家都明白这个悲剧并不是偶然。每个火车道口,不仅有护栏会降下,还有红绿灯亮起、道口铛铛的警示音,火车经过前也会远远鸣笛。一个正常行人,无论如何都极难被火车撞上——除非他是怀抱了赴死的决心。

7年内连续两个儿子选择了结束生命,对一双父母的伤害可谓极致,外界任何的同情和安慰,对他们都无济于事。

是的,我们应该有颗悲悯的心,来共情父母的心痛欲绝。但我也同样会为那两个青春少年感到深深的痛惜,因为我既是母亲,也是孩子。

孩子们活着的时候,内心一定也有过无数次的绝望挣扎,一定也找遍了活下去的办法,最终答案是无解,才选择了最决绝的方式,让家族系统性的诅咒在自己这里终结。

一位知名女作家悲痛地说,一个又一个儿子选择了自杀,“这父母一定有问题的”。

也有博主说,李对母亲一生的恨化成毒汁,毒死了两个孩子,她就是杀死孩子的凶手。

实际上,李翊云的悲剧,无法责怪某一个具体的人,因为这是一个家族“创伤代际传递”的结果,两个儿子是受害者,李翊云是受害者,李翊云的母亲、外婆都是受害者。

起源于上世纪50年代的“家庭系统心理学”认为:“家庭是一个系统,家庭中的任何事件都会在每一个人身上留下痕迹。爱与恨都能够通过家庭一代代传递。”过多的创伤彻底改变了生命感觉,并且在家庭的集体无意识中留下了足以导致更多苦难的阴影。

我看过刘耀华的一件艺术作品《不安》,艺术家在175颗还没成熟的苹果体内插入纤细的钢针,结果这175颗苹果成长极为缓慢,最后只有75颗苹果存活了下来,它们成熟的样子也干瘪、畸形、扭曲。

不幸的是,在人类社会,这根体内的钢针,还会一代代当“传家宝”传承下去。

李翊云的外婆有精神病史,最终在精神病院中离世。外婆究竟是天生的精神问题,还是后天的分裂,已无从得知,但结果已知,她养育出了NPD型的女儿——李翊云的母亲。

李翊云这样评价她的母亲:“在外面的时候,是一个优秀的小学老师,受一代代学生与家长的尊敬,但在家中,却是一个暴君。”

很早之前,虽然还无法将其诉诸于言语,我就知道:母亲才是这个家中唯一的孩子。

比起母亲的愤怒,我更害怕母亲的眼泪。巨婴式的母亲,需索无度。她的占有欲和控制欲失控得几近病态,家中每个人因此都不得安宁。

她对小女儿的情感绑架自私而残忍:你是要个疯妈还是死妈?……你知道吗,等我死的那一刻,你父亲就会再娶别人……你知道吗,我不能死,是因为我不想你和继母生活在一起。

李翊云离开故土,是为了逃离母亲;李翊云从小用英文作为加密语言,是为了防止偷看她日记、监视她的母亲。去美国之前,她一把火把自己的日记和书信都烧了。

但是,不管她后来逃到哪里,结婚生子,有了新的家庭,曾经的苦难总如影随形,像一根线一样一次次把她拉回原点。

李翊云40岁那年患上了严重的抑郁症,两次试图自杀,入院治疗。

她连自己都不愿活于世上,认为“所有的母亲都是失败的”,却依然愿意把两个孩子带到人间,我猜想她一定也是努力过,期盼过他们会有和自己不一样的人生吧。

经历糟糕原生家庭的女性,成为母亲后,往往走向两种极端。

一种是如同李翊云的母亲,把上一代加诸在自身之苦,原封不动地倾泻在下一代身上。

GDP连续第二个季度下滑 英国经济陷入技术性衰退

他说:我是美国公民 不是世界公民

起底"牵手门"石油姐直播间:她卖的不是旗袍,而是.

另一种,则是故意走向母亲的反面,把孩子作为对抗自身苦难的武器。

与李翊云妈妈的严密控制和精神管控相比,李翊云显然努力往相反的方向育儿。

李翊云曾经谈到自己的为母之道,她对小孩属于放养型,“我能做到的就是把他们喂饱了,澡洗了,牙刷了,换上干净衣服。以前小时候比较费劲,白天老得陪着他们,我只能夜里写作。现在长大了,他们会自己上网去玩,看看电视,或者两人打来打去,只要不哭,我就不去管他们。我这个人好像没什么原则性,当妈也是。”

如果说这是一份保姆的工作小结,我也觉得合理。

在她的描述中,我看不到爱的能量,这是一个内心乏力的母亲。

她一生从不发脾气,没有过任何的情绪失控,能安安静静地坐几个小时,但这种与母亲的暴虐极端相反的“平静”,像过于强大的杀菌剂,杀掉了腐坏的部分,也同时抑制了情感的流动。

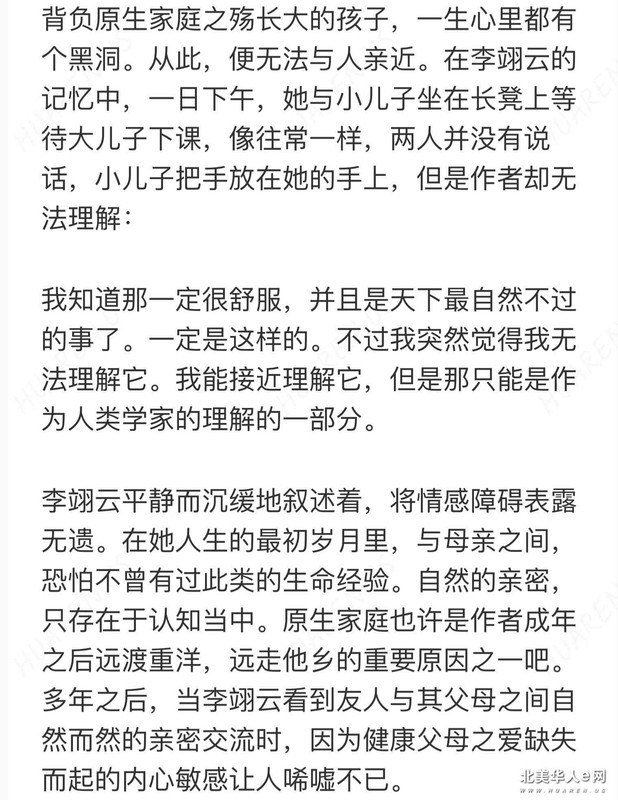

李翊云写过一个细节,一日下午,她与小儿子坐在长凳上等待大儿子下课,像往常一样,两人并没有说话,小儿子把手放在她的手上。

那一刻,她感到了陌生和不解。

“我知道那一定很舒服,并且是天下最自然不过的事了。一定是这样的。不过我突然觉得我无法理解它。我能接近理解它,但是那只能是作为人类学家的理解的一部分。”

她把儿子养得非常优秀,考入藤校普林斯顿读大一,闲时喜欢阅读、音乐、烘培、编织,精通日语、西班牙语、意大利语等多国语言。

他接受了最精英的教育,却缺乏了最质朴的情感链接,他和世上最深的血缘联系永远有一层又薄又韧的纸墙。

我不忍心责怪李翊云没有当一个有爱的母亲,因为她无法付出自己没有得到过的东西。

儿子去世后,所有人都在指责母亲和分析母亲,父亲呢?

他们同样有不可推卸的责任。

李翊云患上抑郁症很重要的原因是,从小她就被安排去安抚发疯暴怒的母亲,父亲却懦弱地隐身了起来,孩子成了家庭惊涛骇浪的第一列防浪堤。

她的父亲是一个宿命论者,身为核物理学家,熟读佛经,认为一切是空。他虽然知道自己“在婚姻中没有一天是安静的”。但是他不抗争,不改变,直到老了,才对女儿表达了后悔,自己从没有想过保护过她和姐姐。

父亲告诉她:“只要相信宿命论就会让一个人看起来平静、无所不能,甚至是开心。”

这只是一个男人鸵鸟般的说辞,事实上他既不平静,也不开心。

可惜,没有一个人接住了坠落的孩子,这一代代的伤害,不能都算在母亲一个人头上。

她写过一段话非常让人有代入感:

“我也希望我的人生可以重置,但是从何时算起呢?我可以从任何一个时间节点退回到比它更早的时间点:警示被忽略,错误累加。但是这样不断地追溯源头是无用的,我常常最终生出这样强烈的愿望:我要是从未出生过就好了。”

“我要是从未出生过就好了”,在我年少的时候,我不止一次生出过同样的念头。

妮莫小时候见到外公的时候,问他:妈妈小时候,你是不是老揍她?

父亲讪讪地笑:那个年代,哪有家长不打孩子的,家家户户都打。

我也笑了一下。现在我已经不会对这种狡猾的回答感到失望了,因为我知道,他是家族魔咒的受害者,而我,选择了做觉醒者。

如今站在40岁的入口,我也许可以说,我摸着石头走出了一条不一样的路,并没有成为我厌恶过的那种人,跳出了家族魔咒的轮回。这里面,有我自己的计划决断,有我母亲的承托,也有幸遇见了疗愈我的人。

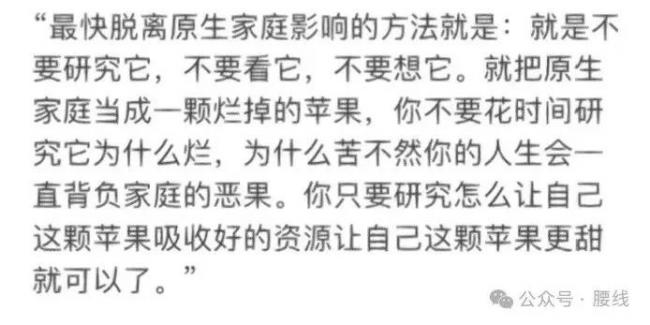

希望本文能让更多人能认识、正视“创伤的代际传递”,也真诚地愿大家不要自囚于原生家庭的伤痕,你的每一个选择都构建了你今后的人生,觉醒与改变是当下就可以发生的。

因为篇幅关系,我将文章分为上下两篇,明天中午11:30我会发出下篇,用我自己的体会讲讲,原生家庭不好的女性,该如何打破家族的魔咒,重新养育自己。

也许有些方法和观念会和世俗的常识不一样,但我觉得这条隐约通向新天地的路,我已经替你们走过大半了。